작품 제작으로 수행하는 삶,

그리고 회향의 길

이호신 화가

|

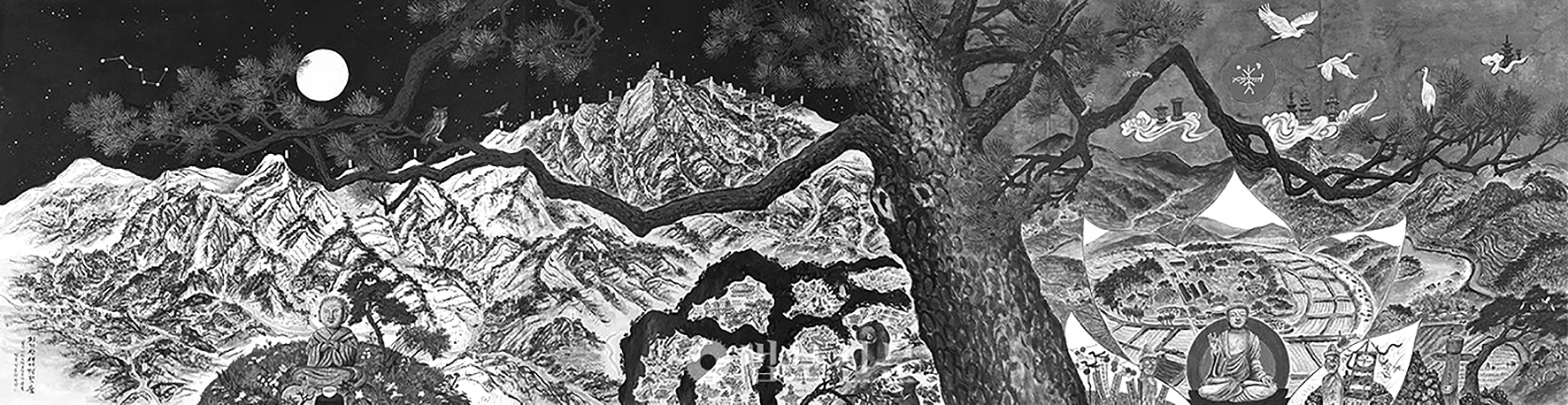

| 지리산 생명평화의 춤(184×690cm, 2015년) |

삶의 구원투수나 다름없던 법정 스님…

사찰 그림 순례가 출간과 전시회로 이어져

‘종교와 예술의 만남’은 일찍이 동서양을 막론하고 인류의 문화유산으로 남아 있다. 한국 미술사에서도 불교미술은 가장 높은 비중으로 전해온다. 그중 하나인 금동미륵보살반가사유상(국보 제83호) 복제품을 화실에 모시고 있다. 그리고 기둥에 ‘나는 누구인가’라고 쓴 졸필을 바라보며 붓을 든다. 내가 살아온 화가로서의 삶을 돌아보고 내다보는 마음으로.

경북 영덕군 영해면에서 유년기를 보낼 때 잡지에서 스님의 여러 흑백사진이 눈길을 끌었다. 어떤 까닭인지는 몰라도 지금도 아득히 잔상으로 남아 있다. 그 후 열한 살 때 가족 모두가 상경해 서대문구 응암동에 살았는데 뒷산 너머 백년사라는 절이 있어 자주 찾게 되었다. 내성적인 나는 늘 혼자서 갔다. 알 수 없는 이끌림으로 공책에 글을 짓고 사찰 벽화를 모사하며 해가 지고서야 산길을 내려오곤 했다.

서울 생활은 아버지의 사업 실패로 형제들 모두 직업전선에 나서야 했기에 일찍이 세상살이의 쓴맛을 느껴야 했다. 화가의 꿈은 나락으로 떨어졌고 때가 되어 군에 입대했다. 특수부대의 모진 훈련을 견디며 읽은 책이 법정 스님의 『영혼의 모음』(후일 『무소유』로 재발간)이었다. 삶의 구원투수를 만난 것이나 다름없었다.

전역 이후에 송광사 불일암을 찾아가 법정 스님을 뵈었고 스님의 책은 모두 구해 숙독했다. 마치 어둠 속의 빛과 목마른 영혼이 샘을 만난 것 같았으므로. 이후 신문사 직장을 나와서는 국토 화첩 기행을 시작했는데 그중 산사 순례는 특별했다. 우리 문화유산 중 천년 고찰은 한국 풍수의 전형으로 자연과 건축이 조화를 이룬 상생의 세계였으므로. 또한 도심에서의 번잡함을 벗어나 며칠간 도량에서의 생활은 나를 정화시켜주었다.

전국의 사찰을 대상으로 그림 순례 중 불교신문 제의로 「가람의 진경」(1999년) 연재가 작품을 지속할 수 있게 해주었다. 이후 여러 잡지에 연재한 사찰 그림과 답사기를 모아 『풍경소리에 귀를 씻고』(해들누리, 2001년)를 출간하고 전시회 「산수와 가람의 진경」(학고재)을 열었다.

불상의 수인을 수화로 바꿔 『법구경』의 말씀 천 불로 그려…

시절 인연 작품으로 회향하며 수행과 방편으로서 작가의 길 걸을 것

한편 서울 은평구 역촌동에 자리한 금륜사 주지 본각 스님(전국비구니회 전 회장)의 제의로 천 불을 그리게 되었다. 사찰 전경이 아닌 절의 내부를 장엄하는 일이라 5년간 모든 작업을 미루고 몰입해야만 했다. 사전 준비로 불교 유적이 있는 여러 아시아 지역을 답사하며 천 불을 배관했다. 그중 인도 아잔타 석굴에서 만난 5세기 천장 벽화에서 다양한 불화를 보는 순간 창의의 기운이 솟았다.

귀국 후 스님과 협의해 『법구경(法句經)』의 말씀을 천 불의 모습으로 그리기로 했다. 이른바 불상의 수인(手印)을 수화(手話)로 바꾸어보기로 했다. 부처를 인종차별이 없는 다양한 모습으로, 세계유산을 배경으로 한 천 불로 구상한 것이다. 불사에 대한 실천으로 법보신문에 <세상의 부처와 진리의 말씀-천불만다라>를 3년간 100회에 걸쳐 스님의 글과 나의 작품이 연재되었다. 이 불사는 장애인을위한 인류애의 자비행으로 세상에 유일한 천 불이라는 명예를 지니게 되었다.

마침내 천 불은 <천불만다라> 전시(토포하우스, 2010년)를 거쳐 이전한 금륜사(경기도 고양시 덕양구 용두동)에 봉안, 도량을 장엄했다. 이 과정과 결과물은 『진리의 숲 법구경 이야기』(본각 스님 글, 이호신 그림, 뜨란, 2010년)로 출간되었다.

천 불 봉안 후 지리산골 산청으로 귀촌해 새로운 터전을 마련했다. 그리고 지리산권역(산청, 하동, 구례, 남원, 함양)의 사찰을 그리고 타 지역도 더해 『가람진경』(다빈치, 2012년) 화집을 출간했다. 30여 년간 사찰 순례의 시절 인연이 모아진 것이다.

이 일을 계기로 남원 실상사 약사전 후불탱화 조성 작가로 선정되었다. 회주 도법 스님과 사부대중의 성원으로 한 해 동안 작업한 작품은 <지리산 생명평화의 춤>(184×690cm, 2015년)으로 봉안되었다.

이 특별한 인연은 통일신라 후기의 거대한 철제여래좌상(보물 제41호)과 함께 걸려 있다는 사실에 깊은 은혜와 가피를 느낀다. 30여 년 전 약사전에서 경배하고 지리산 천왕봉을 향했던 시절 인연이 마침내 작품으로 회향된 것이다.

그동안 이 땅의 화가로 살아오면서 제작한 작품 중 주요 소장 기관의 그림들은 거반 불교 작품이다. 살펴보면 앞서의 불사 외에도 모두 인연의 성숙으로 이루어진 일이다.

<운주사 천불천탑골>(영국대영박물관 한국관, 1995년), <천축산 불영사>(국립현대미술관, 2001년), <봉황산 부석사>(부석사 성보박물관, 2013년>. 이 외에 사찰에 소장된 작품들은 <광덕 스님 영정>(안성 도피안사), <다비장 가는 길>(산청 겁외사), <월출산 도갑사의 겨울>(도갑사 성보박물관), <달마산 미황사>(전국비구니회관), <서옹 스님 초상>(서울 상도선원), <지리산 수선사>(산청 수선사), <청량사 전도>(서울 청량사), <지리산 문수암 전도>(산청 문수암), <지리산 내원사 산신도>(산청 내원사 산신각) 등이다.

한편 사찰 안내도 입간판이 그림으로 제작된 곳은 <지리산 천은사>, <지리산 대원사>, <치악산 구룡사>가 있다. 이렇게 제작된 작품들은 세월 속에 강물처럼 흘러갈 것이다. 따라서 내 삶의 수행과 방편은 작가의 길임을 새삼 깨닫게 된다. 진정 작품으로 나누는 일이 참으로 기쁘고 감사할 뿐이다.

이호신|화가. 1957년생으로 동국대학교 교육대학원 미술교육과를 수료했다. 이 땅의 자연과 문화유산의 중요성과 나눔을 위한 작품을 제작하고 있다. 그중 불교문화 유산인 사찰을 생활 산수화로 그리고 있다. 한편 사찰 내부를 장엄하는 그림과 생태를 통한 상생의 세계를 화폭에 담고 있다. 개인전 26회와 화문집 『풍경소리에 귀를 씻고』, 『가람진경』 등 22권을 출간했다. 작품이 대영박물관, 국립현대미술관, 이화여대박물관 등에 소장되어 있다.

0 댓글