부모님의 은혜를 알게 한

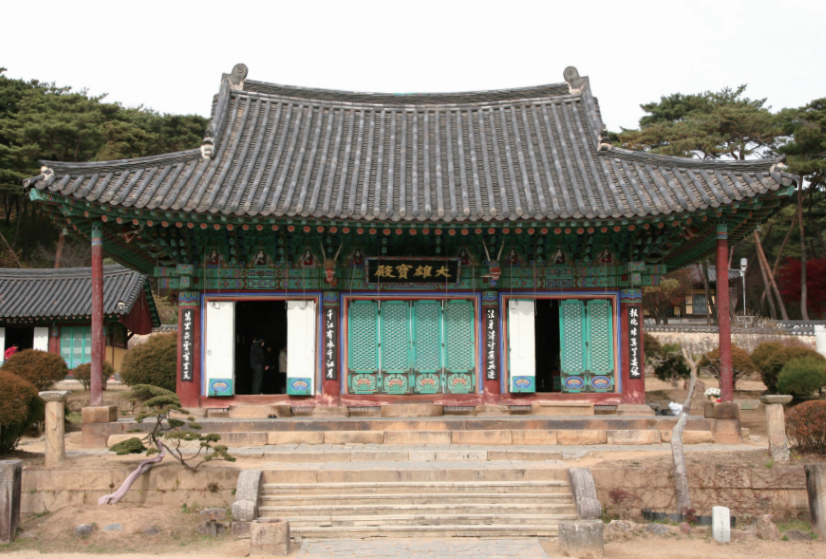

화성 용주사

권중서

문화학자·정견불교미술연구소장

가정의 달을 맞아 화성 용주사의 불교미술을 통해 부처님께서 말씀하신 부모님의 은혜를 느껴보고자 한다.

화성 용주사를 전국 사찰 중 ‘효의 본찰(本刹)’이라고 말하는 것은 살아 계신 부모에게는 효도하고 돌아가신 부모에게는 극락왕생을 천 년 동안 기원한 사찰이기 때문이다. 고려 광종(光宗, 925~975) 갈양사 시절엔 우리나라에서는 처음으로 수륙도량을 열어 모든 생명들의 고통을 덜어주었고, 조선 정조(正祖, 1752~1800) 때엔 용주사로 이름을 바꾸어 사도세자(思悼世子, 1735~1762)의 재궁(齋宮)으로써 효의 원찰이 되었다. 정조는 뒤주 속에서 죽은 아버지가 극락에 태어나고 더불어 모진 고통을 감수하며 자식을 지켜준 어머니 혜경궁 홍씨의 수명 장수를 용주사 부처님께 빌고 또 빌었다. 또한 1939년 일제 강점기 시절엔 용주사 49재 천도의식에 크나큰 감명을 받은 조지훈이 아름다운 시 「승무」를 탄생시키기도 했다.

부모님의 은혜 가운데 무엇이 가장 높을까? 그것은 아마도 나를 사람으로 만들어주신 은혜일 것이다. 부처님께서는 부모님의 은혜 10가지 가운데 제일 먼저 ‘회탐수호은(懷耽守護恩)’을 말씀하셨다. “하늘 아래 그 무엇이 넓다 하리오”라는 노랫말이 있다. 어머님의 뱃속은 우주보다 크고 넓어서 헤아릴 수 없는 만겁의 인연으로 받아주시고 지켜주신 곳이다. 이러한 부모 자식 간의 소중한 인연으로 창건한 사찰이 용주사이다.

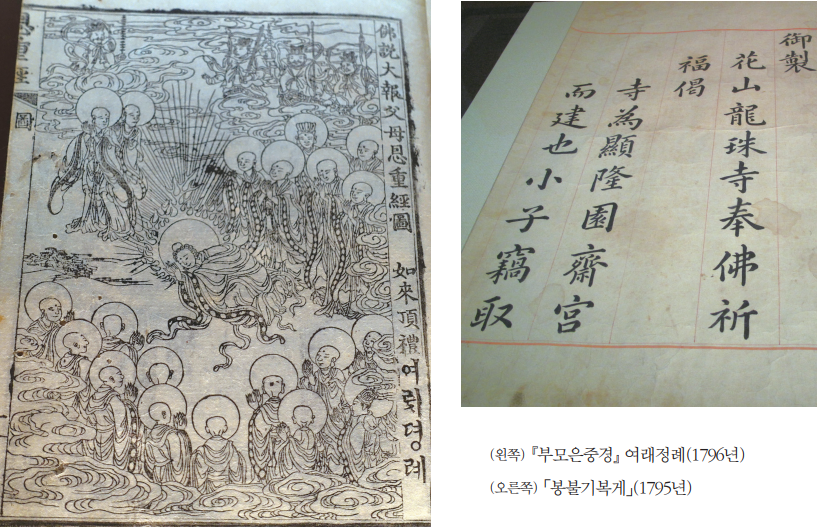

정조는 을묘년(1795)에 유교 국가의 왕으로서는 처음으로 「화산용주사봉불기복게(花山龍珠寺奉佛祈福偈)」라는 게송(偈頌)을 직접 지어 부처님과 부모님의 은혜에 보답코자 했다. 또한 정조는 세상에서 가장 아름다운 경전으로 일컫는 『불설대보부모은중경(佛說大報父母恩重經)』판을 병진년(1796)에 제작해 용주사에 하사했다. 정조는 용주사 창건이 단순히 아버지 사도세자의 명복을 빌기 위한 능침사찰로만 생각한 것이 아니라 모든 백성들이 『부모은중경』을 수지독송(受持讀誦)토록 해 부모님의 은혜를 알게 했다.

『부모은중경』은 세상에서 가장 존귀한 분인 세존께서 길가에 버려진 하찮은 뼈에 오체투지(五體投地)로 예경하시는 모습에서부터 시작해, 부모님의 크신 은혜 10가지 ‘자식을 열 달 동안 태(胎)에 품고 지켜주신 은혜, 자식을 낳을 때 고생하신 은혜, 자식을 낳고서야 근심 걱정을 잊으신 은혜, 거친 음식은 당신이 드시고 맛있는 것은 자식에게 먹여주신 은혜, 젖은 자리 누우시고 마른자리 자식에게 뉘여주신 은혜, 젖을 먹여 길러주신 은혜, 더러운 것을 씻어주신 은혜, 멀리 떠난 자식 걱정하신 은혜, 자식 위해 악업도 마다하지 않으신 은혜, 죽을 때까지 자식 걱정하신 은혜’를 말씀하셨다. 용주사 효행박물관에 있는 보물 제1754호로 지정된 『불설대보부모은중경』 목판 42판, 철판 7판, 석판 24판에는 사대부들을 위해서는 한자로, 아녀자들을 위해서는 한글로, 글자를 모르는 까막눈 백성을 위해서는 단원 김홍도가 그린 <부모은중경> 변상도가 있다. 부처님께서 경을 설하시게 된 동기, 부모님의 은혜, 자식의 불효와 그로 인한 지옥의 고통, 부모님의 극락왕생 등 중요 내용을 경판에 담아 모든 사람들이 부모님의 크신 사랑을 잊지 않도록 했다.

또한 용주사 효행박물관에는 유포양육은(乳哺養育恩)을 상징하는 20세기 초로 추정되는 불상이 있어 이채롭다. 이 불상은 쪽진 뒷머리에 옷고름은 뒤로 젖히고 자식을 무릎 위에 앉혀 젖을 먹이시는 어머니의 모습이다. 살짝 나온 젖가슴은 풍만해 자식을 튼튼히 기르려는 어머니의 마음을 잘 나타내고 있다. 그러나 손은 크고 귀는 길며, 머리 위에는 정수리가 솟아 있고 머리카락은 소라 모양으로 뾰쪽하며, 치마 끝에는 연꽃 문양이 새겨져 있어 육계와 나발, 대좌(臺座) 등 부처님의 신체적 특징이 표현되어 있다. 아마 이 세상의 모든 어머니는 부처님이라는 불교적 의미를 특별히 강조한 것은 아닐까.

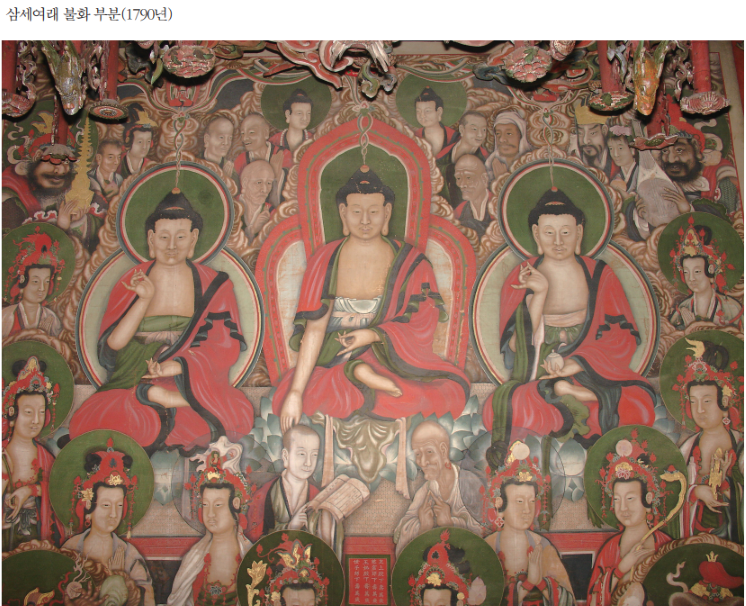

이뿐만 아니라 정조의 부모에 대한 효도는 위대한 예술품으로 탄생되었다. 바로 용주사 대웅보전의 삼세여래 불화이다. 이제까지는 볼 수 없었던 입체적인 불화를 탄생시킨 것이다. 김홍도는 감동관(監董官)으로 발탁되어 궁중 화원 이명기, 김득신과 더불어 민관, 상겸, 성윤 등 25명의 스님과 함께 살아 계신 부처님을 처음으로 그렸다. 중앙에는 주존 석가모니불을 모셔 부처님의 지혜로써 국운 왕성과 백성의 편안한 삶을 이루고자 했고, 서쪽에는 아미타불을 모셔 아버지의 극락왕생을 빌었으며, 동쪽에는 약사여래를 모셔서 어머니 혜경궁 홍씨와 왕실의 무병장수를 기원했다. 삼세여래의 얼굴엔 광대뼈가 나오고 콧날이 우뚝하며 가슴은 팽팽해 부처님께서 숨을 쉬니 입 주변의 수염이 움직이는 듯 표정이 풍부하다. 명암에 의해 더욱 입체감이 돋보여 삼세여래와 보살, 제자, 사천왕 등이 실제로 용주사에 현신(現身)한 모습으로 표현되었다.

이 삼세여래 불화에는 누가 그렸다는 화기(畵記)가 없다. 정조는 불화에 나타난 부처님은 살아 계시는 분으로 믿었기 때문에 정조의 지극한 효심을 안 화가들은 내가 그렸다는 기록을 남길 수 없었을 것이다. 만약 화기가 있다면 그것은 살아 계신 부처님이 아니고 누군가 그려 점안한 그림으로 인식될 수밖에 없기 때문일 것이다. 모든 예술의 세계가 그러하듯 절실함과 간절함이 극에 달하면 그땐 인간이 만든 것이 아니라 신이 창조한 예술품으로 극찬한다. 용주사의 삼세여래 불화는 살아 계신 부처님을 이곳에 꼭 모셔야 하는 정조의 지극한 효심이 만들어낸 불후의 명작이다.

『사십이장경(四十二章經)』에서 부처님께서 말씀하셨다. “보통 사람들이 천지의 귀신을 섬기는 것은 그 어버이에게 효도하는 것만 못하니, 어버이가 가장 높은 신이다.” 신을 섬기는 일은 좋아하고 부모를 섬기는 일은 싫어하는 사람들에게 하신 충고의 말씀이다. 목숨이 끊어질 때까지 자식 걱정하시는 부모님의 크신 은혜를 조금이라도 갚을 수 있는 가정의 달이 되었으면 한다.

0 댓글