은행나무를

바라보며

그림/글 이호신 화가

반계리 은행나무, 178×274cm, 한지에 수묵채색, 2017년

내가 태어나기 전에도 있었고, 내가 떠나도 존재할 …

지난날 늦가을에 찾았던 원주의 <반계리 은행나무>(천연기념물 제167호)는 거대한 우주였다. 온통 세상을 황금빛으로 물들게 한 수만 개의 은행잎은 세상의 둥지였다. 멀리서 보면 수형이 마치 지구본처럼 둥글다. 노란 구가 대지를 구르다가 잠시 멈춘 것 같다. 가까이 다가가면 수세의 웅대함에 놀라고 사람은 더 작아진다. 그 나무 속에서 옷을 벗어 짜면 노랑물이 줄줄 흐를 것만 같다.

반계리 은행나무는 800년 수령이라니 고려 시대부터 한자리를 지켜온 나무다. 은행나무는 전 세계에서 1종(ginkgo biloba)밖에 없으며 약 3억 5,000만 년 전 빙하기를 거쳐서 살아나온 나무라고 한다. 따라서 이 나무의 세월을 헤아린다는 것은 어리석은 일이다.

일찍이 저 나무는 내가 태어나기 전에도 있었고, 내가 떠나도 존재할 것이라는 믿음에 경배의 마음이 인다. 해서 노거수(老巨樹)를 통해 배운다. 인생도 나이 들수록 무게와 깊이가 더해져 늙는 것이 아니라 익어가는 삶이 되기를.

이와 같은 경험이 있고서야 마을의 은행나무가 눈에 들어왔다. 길목에서는 물론 늘 화실 창에 비치는 나무이기에. 매일 눈만 뜨면 바라보이는 나무와 사계절을 함께 살고 있었던 것이다.

그런데도 연두와 초록, 녹음의 계절이 지나도록 무심했고 잎이 물들고 바람에 떨어지는 장면을 보고서 다급해졌다. ‘꽃비’가 아닌 ‘잎비’를 보고서야. 이 바람의 풍광은 슬픈 소나타로 들려왔고, 자연히 일기와 더불어 붓을 들게 되었다.

노을 지는 하루 속에 은행나무와 함께 보낸 나는 바람 속에 스러진다. 매일 오늘을 살고 있으나 은행나무는 내가 살기 전에도 그랬듯이 나 떠난 후에도 노랑 잎을 떨굴 것이다. 어느 해건 늦가을의 하루하루를 장엄하며.

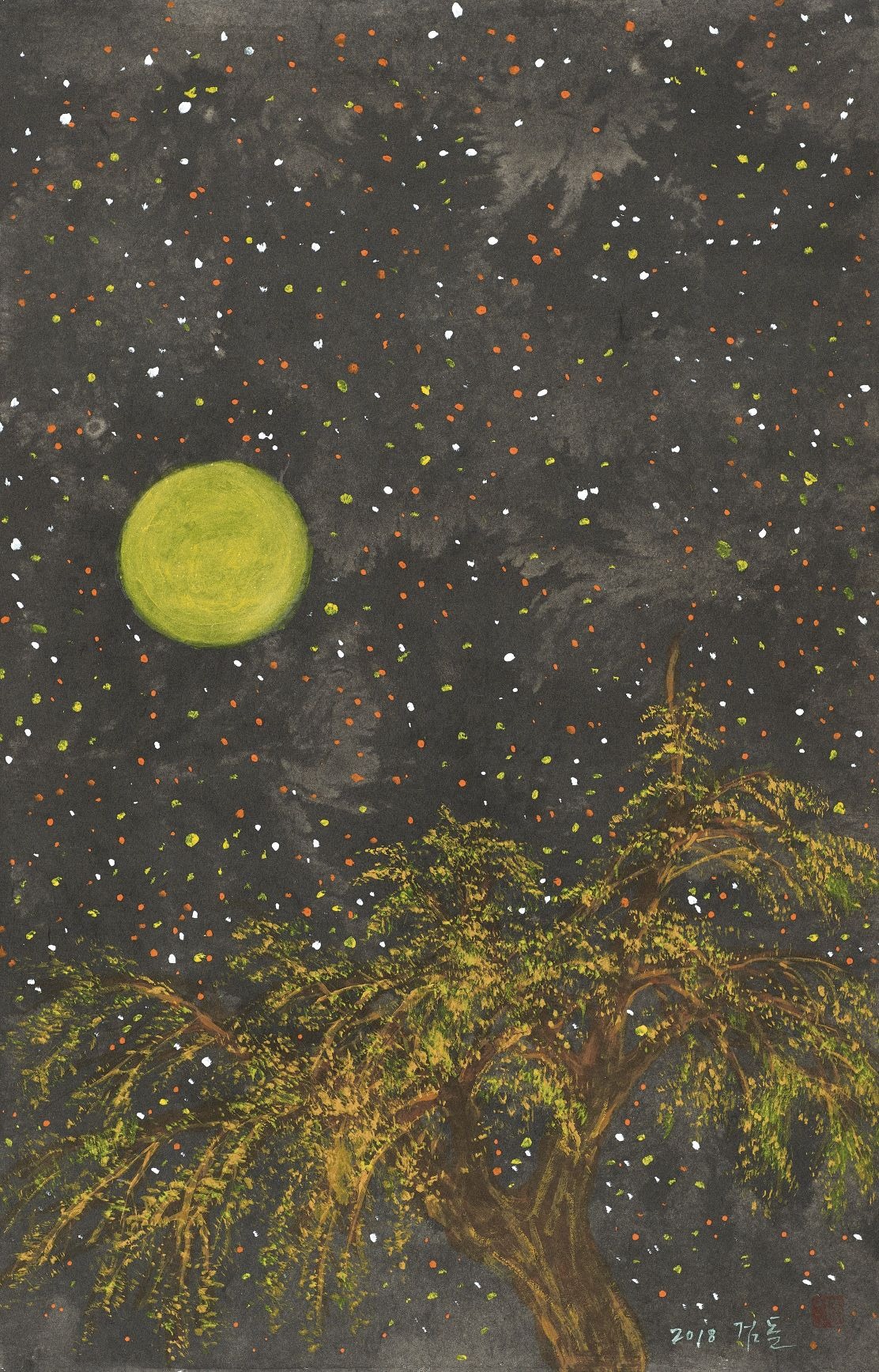

달밤의 은행나무, 92×60cm, 한지에 수묵채색, 2018년

가을바람 속에 먹먹하니 노을을 비껴보는 시간, 흩날리는 은행잎을 바라보는 일이 무상(無常)일까? 아니다. 차라리 계절이 익어온 나무의 찬란한 축제라 이르고 싶다.

그날 밤 잎이 진 은행나무 아래에서 서성이자 가지의 하늘엔 달과 별꽃이 피어났다. 순간 마음속으로 충만해오는 우주! 나는 화실로 돌아와 잔을 비우며 창 밖을 응시했다. 미련 없이 떠나가는 가을의 뒷모습을 배웅하며.

이호신|화가. 자연생태와 문화유산을 생활산수로 그리고 있다. 개인전 29회를 개최했고, 여러 화문집을 냈으며, 영국 대영박물관, 국립현대미술관, 이화여대박물관 등에 작품이 소장되어 있다.

0 댓글